Сегодня модно обращаться к советскому периоду, поскольку в обществе есть соответствующий запрос. С этой точки зрения обращение режиссера Кирилла Пирогова к «Старшему сыну» не удивляет. Однако тема, поднятая Александром Вампиловым в 1967 году и реализованная в Театре им. Н.В. Гоголя, прозвучала не только как симпатичная ностальгия по СССР — она «заиграла» всеми красками вечных ценностей и убедила в том, что когда идеалисты объединяются, они перестают быть маргиналами.

Советский быт в пьесе умелыми руками Максима Обрезкова выглядит пристойно, уважительно по отношению к зрителям, которые ценят ушедший социализм. Спокойные тона, простой декор в стиле продукции советского народного хозяйства, штрихами показанное социальное расслоение масс. Всё это сделано с большим вкусом минимальными средствами, и каждая сцена — шедевр изображения эпохи.

Кирилл Пирогов сумел привлечь сплоченную команду к тому, чтобы оправдать творческий идеализм. Видимо, эта тема настолько близка самому режиссеру и каждому из актёров, что они играют на сцене в едином порыве. 2 часа 30 минут пролетают незаметно, и улыбки не сходят с лиц во время просмотра доброй семейной комедии, в которой скрыт глубокий смысл.

Александр Самойленко в роли главного идеалиста — музыканта Сарафанова, неподражаем. Он вдохнул в свою роль дух греческой трагедии, чтобы изобразить перипетии творческого человека, но сделал его несломленным из-за переполняющей героя любви, нерастраченной из-за творческих неурядиц. Это великий отец с большим сердцем, готовый любить и своих, и чужих детей. Мечтатель, который полностью открыт миру и умеет иронизировать.

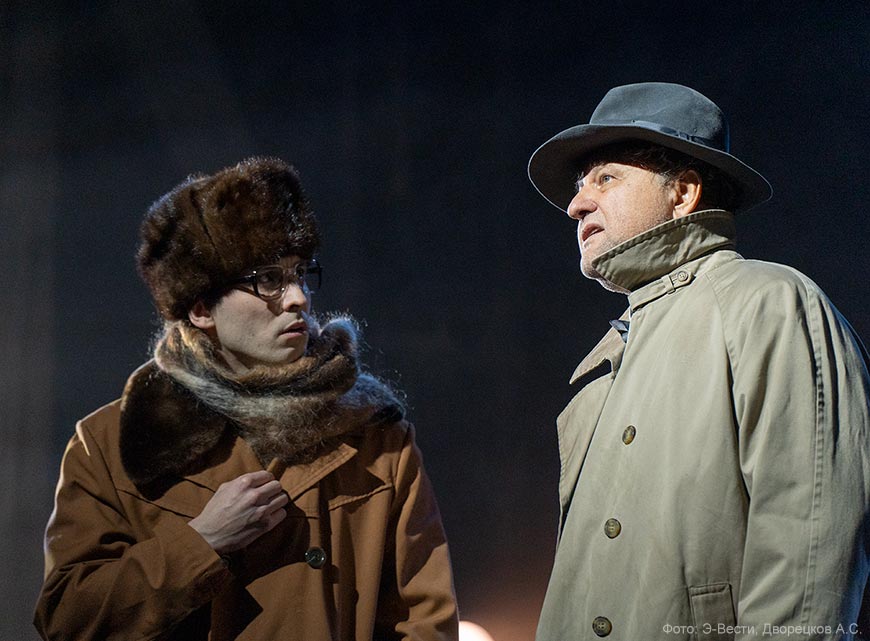

Невероятная харизма Самойленко окружена сильным составом актеров, реализующих образы его детей. И, пожалуй, в самом близком к «отцу» ключе оказывается сын-самозванец, Бусыгин (Илья Антоненко). Мы не знаем обстоятельства жизни паренька из Хабаровска, не наблюдаем проявления его идеализма до попадания к Сарафановым, но взятая Антоненко тональность (та же, что у Самойленко) эмоционально воссоздаёт недостающий событийный ряд. Это прекрасный пример актёрского дуэта, который удачно соединил режиссер.

Режиссеру прекрасно удаются сцены зарождения больших чувств между его героями. Нины (Юлия Максютина) и Бусыгина, Макарской (Алёна Гончарова) и Васеньки (Александр Денисов). Эти люди, которые формируют часть будущей большой семьи Сарафанова — личности, за советской сдержанностью которых скрывается горячий романтизм.

Мы не видим живой природы, но режиссерские решения позволяют нам ощутить пространство, в котором играет свет от их душ.

Сильва (Антон Лызо) и Кудимов (Александр Хотенов) — практичное большинство, которое в пьесе представлено в меньшинстве. Это прекрасно созданные, реалистичные образы, узнаваемые для тех, кто жил в советскую эпоху.

Ценности жизни, внутренней свободы, семейной любви, вера в добро и необходимость милосердия — это не только вечные ценности, но наш национальный код. Важно, что они сегодня утверждаются на русской театральной сцене, и ярчайший тому пример — успех «Старшего сына» на сцене Театра Гоголя.