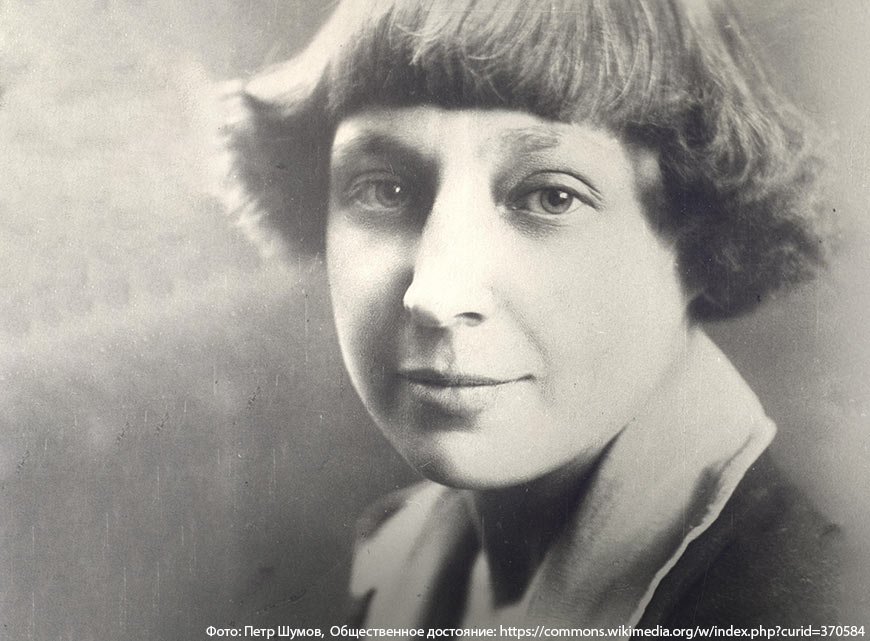

31 августа 1941 года покончила с собой Марина Цветаева — одна из крупнейших фигур Серебряного века, олицетворяющая собой конец его истории. Вся жизнь Марины Цветаевой — череда глубоких переживаний, связанных с судьбой православной цивилизации, куда, несомненно, входит и культура рубежа веков.

Творческий путь выдающейся поэтессы, автора множества шедевров поэзии и прозы, был тернист и уникален. За 48 лет, отведенных ей, она прошла его до конца.

Трагический конец поэтессы был будто предопределён всем ходом её творческого пути: от первых робких шагов к началу высокой поэзии, до глубинных процессов тектонической платформы европейской и российской культуры, в частности.

Есть две ипостаси российской поэзии:

- Состояние ностальгии,

- Состояние тревожного ожидания.

Творчество Цветаевой являет собой олицетворение двух этих состояний в одном человеке, объединенных высоким творчеством.

Марина Цветаева — не просто продукт своей эпохи, но и последний аккорд уходящей высокой эстетской культуры конца XIX столетия. Родившаяся в семье выдающихся деятелей русской культуры, она впитала в себя соки лучших образцов русской культуры и стала частью самого высокого ареопага. Отец поэтессы — основатель Музея изящных искусств имени императора Александра III при Московском университете, исследователь мировой культуры. Мать и мачеха — представительницы высокой русской культуры.

Талант Марины Цветаевой был признан, как и её энциклопедические знания и способность легко переноситься из раннего средневековья в современность, привлекая образы античной и средневековой культур для подчеркивания особенностей развития русских духовных процессов.

Одним из наиболее известных произведений поэтессы было исследование жизни и творчества А. Пушкина.

Помимо непревзойдённых знаний тайных и удивительных закоулков творчества выдающихся людей русской и мировой культуры, Марина Цветаева обладала даром точного, безупречного и высоко художественного вкуса, делая русскую поэзию одной из высочайших страниц современной мировой поэтической и литературной сфер.

Жизнь и творчество Марины Цветаевой, с одной стороны, не похоже на жизнь и творчество представителей русской интеллигенции (прежде всего, творческой) конца XIX — начала XX века. С другой стороны, её жизненный путь — олицетворение жестокого и беспрецедентного по безнравственности и аморальности отношения к творческой интеллигенции со стороны власти, удерживаемой в цепких безнравственных лапах.

Жизнь Цветаевой — наглядное свидетельство бессилия творческой интеллигенции перед лицом машины государственного беспредела.

Некоторые говорят о поэтессе как о «святой» и одной из «стастотерпцев». Она не святая, хотя бы потому, что знала о деятельности мужа С. Эфрона. Она понимала всю безысходность и тупиковость политических союзов, довольно частых для творческой интеллигенции Франции, где жила большая часть творческой интеллигенции, составившая часть Исхода миллионов человек, но хранила молчание.

Марина Цветаева — самая яркая страница в творчестве русской эмиграции, но также и самая трагическая. Она не могла не понимать, куда едет вслед за дочерью и мужем. Она сама пишет о том, что не только предчувствует, но и стремительно идёт к трагической развязке. Как мотылек, который идёт на свет зная, что языки пламени покончат с жизнью маленького ночного существа.

Последние трагические дни она провела в Елабуге и оставила записку сыну — Муру, 19-летнему Георгию Сергеевичу Эфрону, страдавшему шизофренией (он постоянно угрожал матери самоубийством). Юноша был растерянный в жизни, но бесконечно талантливый, о чем свидетельствуют его дневники. Мура «забрили» в армию и отправили на фронт.

Трагедии преследовали возвращенцев: кто погиб в застенках НКВД, а кто — на безбрежных просторах концлагерей, разбросанных от северо-европейской части СССР до самых дальних уголков Якутии и Сахалина.

Марина Цветаева — жестокая, но трагическая страница новейшей истории России, которая никогда не должна повториться благодаря трезвому и реалистичному переосмыслению итогов недавней истории, положившему начало новому духовному возрождению. Пусть медленному и застенчивому, но верному и твердому, ведущему к возрождению великой русской культуры как части мировой культуры.